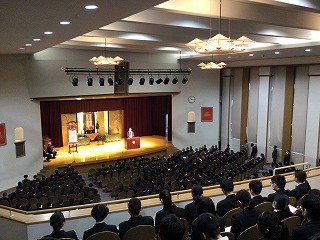

本日の仏参講話は、数学科の岩崎先生でした。岩崎先生は中学部ではありませんが、中2学年1クラスの授業を担当し、鉄道研究部兼バスケットボール部の顧問もされています。

今年は2025年ですが、25の数字だけを切り取って考えてると、100年ある内の4分の1です。岩崎先生は今年の正月を迎える際、「25が節目の年なんだ」と思われたそうです。そして、今回ご自身の中2の頃の思い出話をされました。

今から40年前、当時中2だった岩崎先生は「つくば万博に行ってみたいなぁ」と思われました。ご両親から承諾をもらい、「青春18きっぷ」を利用して夜行列車で東京に向かわれました。そこから茨城県つくば市に向かい、つくば万博を見て回られました。万博内には郵便局があり、その横に「未来ポスト」というものが設置されていました。その郵便局で売られている葉書を投函すると、2000年の誕生日に、自宅にその葉書が届くというものでした。岩崎先生は裏面が質問形式になっている葉書を購入され、質問形式に答えて未来ポストに投函されました。

そして、2000年の誕生日のことです。岩崎先生が40年前に投函した葉書が、自宅のポストに届いたのです。岩崎先生は、その質問の答え通りだったかよりも、「当時はこんなことを考え、今はこんな感じなんだなぁと感じ取れる1日になった」と述べられました。

講話の最後に、岩崎先生は生徒たちに「あなたたちが思う節目を感じる年に、自分がどんな姿になっているか。逆に言えば、それに向けて自分はこういうことを頑張ってみようかなと思えるチャンスになる」と伝えられました。