先月より、校内におきまして学習成果発表の展示を行っております。

本館入り口では、中1の総合学習で作成しましたSDGsの啓発ポスター、本館3階講堂前では中1~中3の書写で取り組みました書き初め(選抜)の展示をしています。

2月7日(火)には「English day」があります。保護者の方におかれましてはご来校の際に是非とも展示もご覧になっていただきたく、ご案内いたします。

先月より、校内におきまして学習成果発表の展示を行っております。

本館入り口では、中1の総合学習で作成しましたSDGsの啓発ポスター、本館3階講堂前では中1~中3の書写で取り組みました書き初め(選抜)の展示をしています。

2月7日(火)には「English day」があります。保護者の方におかれましてはご来校の際に是非とも展示もご覧になっていただきたく、ご案内いたします。

中学1年生では、総合的な学習の時間の取り組みとして、

「SDGsについて知る」ために、興味関心のある目標について調べていました。

どのような問題が起きているのかをまずは自分が知り、さらに他の人たちにも知ってもらうためにポスターを作成してプレゼンをします。

1月17日と24日の2回に分けて教室で発表をしました。

聴き手は項目ごとに点数をつけ、さらには良い点などをコメントしています。

最も評価された3つの班は1年生の代表として、2月14日に講堂で発表します!!

また2月末まで、1階の玄関にすべての班のポスターを掲示しています。

今週は2月となり節分を迎え、1年で一番寒い時期を迎えます。降雪は見られませんでしたが、空気はとても冷たく感じられました。春が待ち遠しいです。

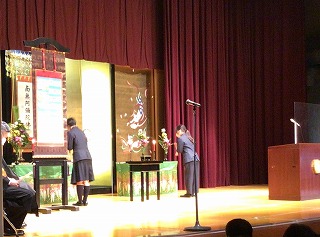

本日も講堂仏参が行われました。ご講師は中学3年1組の副担任で数学科の中村定人先生です。

昨年11月、FIFA ワールドカップ カタール大会でのドーハの歓喜については皆さんの多くが覚えていることと思いますが、皆さんが生まれる前の1993年に起こった、「ドーハの悲劇」について話してくださいました。FIFA ワールドカップ アメリカ大会への出場を目指した日本はグループ1位。しかし、そのグループでは5チームに出場の可能性が残されている、という僅差の状況でした。日本の対戦相手イラクの意表を突くコーナーキックからの攻撃により、90分17秒という時点でイラクのゴールが決まって日本は出場を逃しました。あともう少ししのげば出場できたのにという敗戦の悲劇が「ドーハの悲劇」と呼ばれています。ピッチでその瞬間を経験した選手のひとりが森保一氏でした。昨年のカタール大会で日本チームを率いた森保監督です。森保監督は「新しい景色」という言葉を使って、ワールドカップベスト8を目前にした状況を表現されました。その時、その時をそれぞれが一生懸命に生きているけれど、長い目で見ると、また違ったように見えるのではないか、と中村先生は指摘されました。

平安ももうすぐ150周年を迎えます。平安の時間もその時その時と繋いでいます。みんな当事者として、瞬間を繋いでいきましょう。

皆さん年末年始はどのようにお過ごしでしたか?平安中学校では先週入学試験が行われ、次年度に入学する生徒たちが一生懸命試験に臨んでいる姿が見られました。3学期は休みが多く、自身で勉強をする習慣をつけなければ学年末考査でしっかりと点数をとることができません。有終の美を飾れるように万全の態勢で試験に臨めるようにしてください。

今回は中学1-3の副担任である北川先生のお話でした。

北川先生はもともとはCA志望であったが大学に通う条件として親と4年制の大学でしか取れない資格を取ることと約束をしていたために、渋々ながらも教員免許を取得したそうです。免許をとっていたので親も教員になるものだと思っていましたが、やはりCAになりたいという夢があきらめきれず、自身のバイト代を使ってスクールに通ったこともあるようです。実際にCAの養成スクールに行ってみると周りにいるほかの生徒がすごくきれいで、英語も流ちょうに話すことができている自分よりも優れた人たちばかりだと感じたそうです。そこからCAという道を進むのではなく、会社員を経て今の教員という職に就かれました。もちろんスクールでは精いっぱい努力をされましたが、思うようにはいかなかったため泣く泣くという結果でした。このように努力をしても必ず報われるという保証はどこにもありませんが、この努力が全くの無駄であるかといわれるとそうではありません。何かの役に立つことも大いにあり得るので、最初から努力をすることは無駄だと決めつけるのではなく一度挑戦をしてみてそれでもだめだった時に捨ててしまうのではなく、自身の1つのスキルとして、頑張ることができた経験として忘れないようにしておいてください。

第3回の「学力推移調査」を実施しました。難問に苦戦していた人もいたようで

すが、この試験に向けてしっかりと準備、対策をし、自分の成長を感じた人もい

たように思います。

結果(成績)が返却されるのは約1ヶ月先になりますが、問題と解答解説は来週

返却されます。必ず「リトライ」をし、出来なかった問題は「潰して」おくよ

うにしましょう。

報恩講は,宗祖親鸞聖人のなくなられた1月16日前後に行われる法要です。

本校では、親鸞聖人の徳をしのび、その教えを再確認するために行っている

大切な行事です。

本日は浄土真宗本願寺派布教使の朝山大俊先生のお話を拝聴しました。

「親鸞聖人の言うことには決して背かない」と言っていた弟子の唯円房が、

親鸞聖人から「千人の人を殺せば、おまえは必ず往生できる」と言われた時、

「千人どころか一人も殺すことはできません」と返答しました。そのとき

親鸞聖人は「おまえが一人すら殺すことができないのは、おまえの中に、殺す

べき縁が整っていないからである」とおっしゃったそうです。

「さるべき業縁もよをせば、いかなるふるまいもすべし」

もしそうせざるをえないような情況に置かれたならば、自分はどんなふるまい

もしかねない、どんなに非道なこともやりかねない、という深い自省のことば

です。親鸞聖人は、そういう自らのあり方を自覚することの大切さを説いてい

ます。

私たちは、たまたま生まれ育った境遇や、現在の生活や人間関係が犯罪を促す

ようなものではないので、今は重罪を犯すことが思いもよらないだけなのです。

もし、考えもおよばないような情況に追いつめられたり、犯罪を引き起こすよ

うな条件が周りにそろってしまったならば、自分も何をしでかすか分からない。

そのような「想像力」(自分の立場に置き換えて考えてみる力)を持って物事を

見ることが大切なのかもしれません。

はやいもので、今週の土曜日には2学期の終業式が行われます。

そのため、中学生にとっては本日の仏参が今年最後となりました。ご講師は本願寺の古賀明徳先生です。

古賀先生は、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標SDGsに照らした「仏教SDGs」に関わる内容について話されました。

本校でも、食事の前後に食前の言葉と食後の言葉とを唱えています。日本の習慣では、食前に「頂きます」食後に「ご馳走さまでした」と唱えますが、その言葉の意味を考えた事はありますか?「頂きます」の言葉の前には、「尊い命を」と本来ならばつけるべきところで、「尊い命をこれから頂き、命を長らえます。ありがとうございます」という感謝をこめた言葉です。また、「馳走」という言葉は馬に乗って走り回る、という意味で、「この食事のために走り回って頂きありがとうございました。」と、これも感謝をこめた言葉です。つまり、日本では食事の前後にたくさんのお陰様の上で食事ができている、と実感できるのです。

これからも、たくさんの尊い命を頂いていること、ありがたいもてなしによって食事が用意されていること、これらを意識して感謝の念をもって味わいましょう。