今日は涅槃会。お釈迦様のご命日である。例年であれば講堂で御法話を聴くなどをしていたのだが、コロナのこともあり、報恩講に続きWEBでお話を聴くことになった。講師は相愛大学の釈徹宗先生のお話を伺った。

学ぶことの理由

今日はお釈迦様が息を引き取り、涅槃の世界へ行った日として、中国や日本では2月15日近辺で涅槃会の行事が行われます。

今年は近畿3府県に緊急事態宣言が発令され、みなさんの日々の暮らしも難渋されているのではないでしょうか。昨年の今頃は未知のウイルスという感じでしたが、1年が経ち、少しずつウイルスのことが分かってきて、そのための対応も進んでいますし、ワクチン接種も各国で始まっています。マスクをつけることも当たり前になりました。

私は今までマスクをつけて外出をするようなこともなかったのですが、今ではマスクをつけないと何か落ち着かないような気がします。マスクをつけ始めたとき、マスクをつけていない人がとても気になりました。何かマナー違反のように思えたのです。今までそのようなことも考えたことがなかったのですが。そういう自分に驚きを感じてしまいました。マスクをつけているだけで、マスクを「つけている側」と「つけていない側」という区分けのようなものが、自分の中に生まれているのです。「二項対立」でものを把握するという癖が人間の脳にあります。この「二項対立の図式に気をつけろ」ということを仏教では取り組んできました。そこにはたくさんの罠が潜んでいるからです。「二項対立」で物事をとらえると攻撃的になったり、排除が起こったり、何より自分自身が苦しむことになるからです。

日赤が昨年春に発表をした中に「感染の三段階」があります。「ウイルスの感染」「不安やおそれの感染」「攻撃や排除の感染」です。「貪り、愚かさ、怒りに流されず、しなやかな心とふるまいを…」とみなさんの手元にある「私たちの誓い」に書かれています。「ウイルス」「不安やおそれ」は避けられないものですが、「攻撃や排除」は二項対立の罠ですよね。こころとからだを柔らかくしたいものです。

また「私たちの誓い」には「和顔愛語」のことも書かれています。このことを道元禅師は「慈しみの言葉は、社会を変えるだけの力がある」と言っておられます。

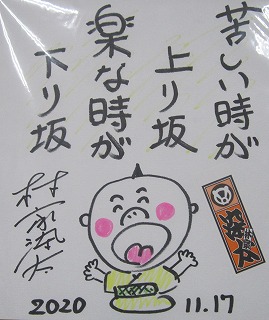

昔「コロムビア・トップ・ライト」という漫才師さんがおられました。トップさんは参議院議員になられたので、コンビは解散し、ライトさんは「司会者」をめざしました。ある時ライトさんは声帯をとらなければならない病気になりました。仕事が仕事ですから、不安に思われたようです。そこで「食道で発声をする」という道を選ばれたようです。奥さんも一緒になってそのトレーニングに付き合われたようです。しかしそのトレーニングは大変なものでした。奥さんからの叱咤激励にも応じられないようなときもあり、怒りに任せものを奥さんへ投げたこともあるようです。「第1の声は気がついたら喋っていたので、有難いとも何とも思わず喋っていた。でも第2の声は妻と私とが血と涙で、やっと手に入れた声だから、その第2の声で人を傷つけるようなことを言いたくない」と言っておられました。私はこのお話から「和顔愛語」の大切さが理解できました。

次に「自分の殻に閉じこもることなく…」とあります。時には自分の殻に閉じこもることも大切なことだと思います。誰とでも仲良く…って出来ないこともありますから。でも自分の殻ばかりに閉じこもっていると、自分が肥大化します。そうすると苦しみも大きくなります。コミュニケーションは難しいものです。自分の思いをすべて伝えることは難しいものです。中学高校時代はその難しさを味わうのです。だから私たちは自分の内面を言語化するために学んでいるのです。

次に「生かされることに気づき…」とあります。自分に気づかされている道が仏教です。それはどうやって気づくのでしょう。仏教という教えの鏡に自分の姿を映してみます。また仏教では私たち自身のこころが鏡のようにこころを目指すとあります。あるものをそのまま映すこころです。私たちは自分のフィルターを通じて映してしまいます。それがなくなれば手放すようにしていかなければなりません。

滾々と私たちのこころからは色々なことが湧き出してきます。それをきちんとみて、そしてそれを言葉にしたり、表現したりする学びをこれからも進めていってください。

「学ぶ」ことは「勉強」だけではないことが今日のお話からも理解できるだろう。ましてや「受験勉強」だけが「勉強」だとは捉えないで欲しい。日々生活を営む中で、多くの人から、多くの事柄から学び、そして自分の思いや考えを言語化できるようになって欲しい。