考古学部 日誌

日付:4月22日 火曜日 参加者:全員+新入生

記入者:2年

本日の内容

今日も体験会に来て下さった新入生の方達に考古学展示室の観覧をしていただきました。考古学部は、どんな活動をするのかをしっかり聞いていただきました。お越し下さった新入生の方に感謝申し上げます。

4月も終盤に差し掛かっているところですが、まだまだ新入部員を募集中です。中学生の方も高校生の方も是非、見学だけでも来ていただけたら嬉しいです!お待ちしています。

考古学部 日誌

日付:4月22日 火曜日 参加者:全員+新入生

記入者:2年

本日の内容

今日も体験会に来て下さった新入生の方達に考古学展示室の観覧をしていただきました。考古学部は、どんな活動をするのかをしっかり聞いていただきました。お越し下さった新入生の方に感謝申し上げます。

4月も終盤に差し掛かっているところですが、まだまだ新入部員を募集中です。中学生の方も高校生の方も是非、見学だけでも来ていただけたら嬉しいです!お待ちしています。

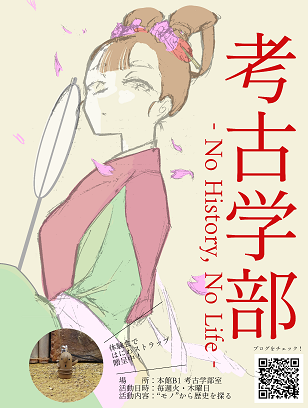

考古学クラブへようこそ!

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。

考古学部はクラブ紹介ブログにて、普段の活動や見学会の振り返りなどを掲載しています。部活でわかったことを部員が分かりやすくまとめたり、部内での様子をイラスト付きで記録したりしています。更新日は毎週火・木曜日です。ぜひ、覗いてみて下さい。

考古学部:詳細

・活動日 :毎週火・木

・活動場所:本館地下一階考古学準備室

・活動人数:5名(3年:4名、2年:1名)

今なら、部活見学の新入生に「龍谷大平安高校考古学部オリジナルはにわストラップ(全5種、1個入り)」をもれなくプレゼントしています!↓

皆さんに会えるのを楽しみにしています!!

先日、考古学クラブ部員が作品を出展した、「考古学写真甲子園」の展示会を観覧しに行きました。現代社会に溶け込む古墳の風景、がテーマのコンテストだったので、「このアングルでこういう視点が盛り込まれているのか」など、部員たちはそれぞれなるほど!と納得しながら観ていました。

会場の奈良県立橿原考古学研究所附属博物館の展示観覧にも良い機会でした。奈良ならではの、広範囲に及ぶ展示にじっくりと見入っていました。 そして、博物館付近の陵墓付近を、いろいろ考えを巡らせながら歩いて雰囲気を感じていました。

考古学部 日誌

3月9日日曜日 参加者:二人 記入者:1年

本日は、小学生対象の春のオープンキャンパスのお手伝いをしました。今回の体験会では、3名の方がお越しくださいました。ありがとうございました!

体験会では土器パズルをしたり、少しだけ部活の内容を説明したりしました。土器(割られた食器)を真剣に、かつ、パパっと組み立てる様子を見てとても感激しました。最後には勾玉制作キットとはにわストラップをお渡ししました。ぜひ、きれいな形の勾玉を完成させてみてください!

次回は6月のオープンキャンパスに部活体験がある予定です。ぜひ、興味のある小学生の方はお越しください。

(はにわストラップはこれからも、折に触れて差し上げる予定です。お楽しみに!!)

考古学部日誌

2月20日木曜日 参加者:全員 記入者:1年

考古学部に朗報が届きました!

とある日の考古学部日誌にて、第8回考古学写真甲子園に参加したことを報告しましたが、先日その結果が届き、ある部員の写真が入選作品に選ばれました!

初参加での入選を全員で喜びました。次回参加する時はそれぞれさらに高いクオリティを目指したいと思います。(入賞作品の写真をご紹介します。(題:寒空の蛇塚古墳))

本日の内容

今日は、年報作成と新入生歓迎会の準備をしました。年報作成では、完成に向けて修正するところはないか、どんな構成で冊子にするか、を話し合いました。歓迎会の準備では、配布用のチラシを考案しあいました。今後は、新入生に向けて行う、説明会の内容も考えていく予定です。

日誌 参加者:全員 記入者:2年

今日は部活動の今後について話しました。わが部は現在、5名で活動しており、そのうち4名が高校2年生です。考古学部の未来を担う次世代を集めるべく、どのように活動すべきか考えました。例えば、来年度4月の新入生歓迎会で新入生にアピールするべきだという意見、また4月に校門付近でチラシを配るべきなのではないかという意見などが挙がりました。全員で来年度に向けての動きを加速させていくことを決意しました。これを読んでいる皆さんには、将来少しでも考古学部に興味を持っていただければこれ以上ない幸いです。

2025年2月4日 日誌 参加者:全員 記入者:2年

今日は、石橋先生が見てこられた神武天皇陵御休所建仁寺垣改修工事に伴う立会調査の成果、およびそれに伴って公開された、普段は立ち入りが禁じられている区画の様子についてお話を伺いました。

まずは建仁寺垣改修工事に伴う立会調査について。「御休所」とは、皇族などが神武天皇陵に参拝なさる際に使用される建物ですが、その近くの建仁寺垣(竹垣の一種)の根元の地面が老朽化に伴う改修工事で一部掘り起こされました。そこでわかったのは、神武幕末~明治期および大正期になされた盛り土の下には、江戸期の田畑であったころの地表が確認されたといいます。現在の神武天皇陵の形は幕末・明治期に整備されたものであることが改めて証明されました。

次に、普段立ち入りが禁止されている区画について。この区画の地表にはいくつかの礎石が露出しています。石橋先生はそこで7つの礎石のようなものを確認されました。なお、地図には礎石が約11個示されていますが、それらを全ては見つけられなかったそうです。また、これらの礎石の材質・形が異なっていること、掘り起こされたような恰好になっている礎石があることを踏まえれば、この礎石群は一つの建物の礎石遺構ではなく、幕末・明治期の整備にあたって異なる場所から集められた雑多な礎石の集合体であるとみなすことができるといいます。しかし、古代において礎石はほぼ仏教寺院にしか用いられない建築技法なのであって、かつてこの場所に寺院があったことは確実といえます。ある学者によれば、飛鳥池遺跡出土木簡にある「山本寺」がこの廃寺のかつての名前であるそうです。

写真資料を見ながら古代史についての新たな情報を知ることができ、関連して日本の起源についても考えを深めることができました。

考古学部 日誌

1月23日木曜日 参加者:全員 記入者:1年

本日の内容

本日はゆっくり活動DAYでした。年報の制作を進めたり、活動の合間に英語検定の勉強をしたり・・・各々、有効的に時間を使いました。

年報は今年3月に完成する予定です。私たち自身もどんな作品が完成するか楽しみです!

1月21日(火) 欠席者なし 記入者:2年

今日は伝承や古書籍の内容と実際の遺跡とのかかわりについて、石橋先生のお話から考えました。神話や伝承の背景には歴史的な出来事があり、全くの作り話ではない場合があることを改めて実感しました。