本校茶道部は、今年創部8年目を迎えます。茶道という日本の伝統文化に触れて、部員たちは日々のお稽古に励んでいます。女子ばかりの部活ですが、部員間でとても仲が良く、お点前を身に付けつつ、毎回美味しいお抹茶とお菓子でほっこりできます。

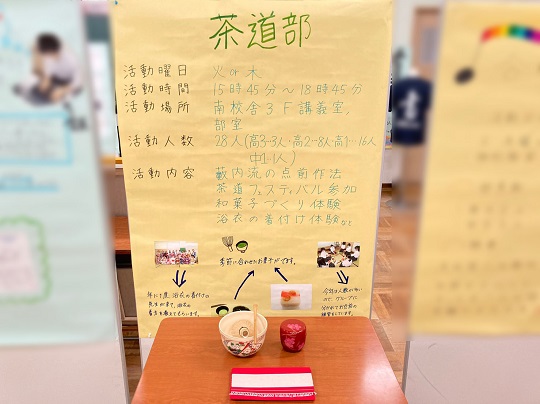

■部員数

3年・・・3名(プログレス1名、一貫選抜2名)

2年・・・8名(プログレス5名、選抜特進1名、一貫選抜2名)

■流派・・・藪内流(やぶのうちりゅう)

流祖は藪内剣仲紹智(やぶのうちけんちゅうじょうち)で、千利休の弟弟子になります。京都でも数少ない、古来の茶の道を現代に伝える由緒正しい流派です。

■活動日

毎週火曜または木曜日です。基本週1回ですが、月4回確保のため、週2回のときもあります。ドラゴンゼミがない曜日ですので、選抜特進・一貫選抜生も時間を気にせずできます。

■活動時間

15時45分~18時45分です。準備や片付けの時間も含まれます。

■活動場所

南校舎3F講義室です。毎回畳を敷いて行います。また、茶道部の部室(和室)でもお稽古可能です。

■活動内容

藪内流の基本点前を学びます。現部員も全員初心者からのスタートで、しっかりと所作を身に付けることができ、美味しいお抹茶を飲み、季節に合わせた和菓子が食べられます。また、浴衣を着る機会も複数あります。毎回、藪内流の先生にご指導いただいています。

■その他の活動

・和菓子作り体験・・・有名和菓子屋さんに行き、みんなで楽しく和菓子を作ります。

・浴衣着付け体験・・・着付けの先生からきちんとした浴衣の着方を学びます。

・文化祭茶会・・・文化祭で茶会(第一会議室)を催します。部員たちは全員浴衣を着ておもてなしします。

・全国茶道フェスティバル・・・毎年12月に京都府下の各高校茶道部が集まり、他府県の高校茶道部の皆さんに対しておもてなしします。毎年、本校は表千家流の高校茶道部とコラボ茶席を行っています。

☆彡新入生の皆さんへ

茶道部は、基本週1回の部活のため、習い事などと両立ができる部活です。プログレス生が多いですが、選抜特進生や一貫選抜生もドラゴンゼミがない日なので活動しやすいです。初心者から気軽に始められ、アットホームな部活です。茶道部の特権と言えば、美味しい和菓子を毎回食べられ、浴衣が着られることです。興味がある方は、是非部活体験(部活見学)に来てください。お待ちしています。

♦部活体験日

6月11日(木)、16日(火)、18日(木)