今日は嵯峨野高等学校で指導者・生徒講習会があり、本校茶道部からは高1生6名と顧問2名で参加しました。

京都府高等学校文化連盟の茶道専門部が主催し、各高等学校茶道部が参加する講習会です。午前の部は10時開始で、以前の講習会でも行われた菓子切り入れの製作を体験しました。

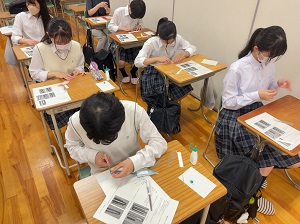

今回のご講師は、西陣織を製造販売している織文意匠鈴木の鈴木久見子さん。西陣織に関する説明の後、菓子切り入れの作り方をご紹介していただきました。好きな柄の生地を選び、あらかじめ型どったものを使って、ボンドでくっつけていく作業です。初めての体験でしたが、部員たちは菓子切り入れを作っていました。

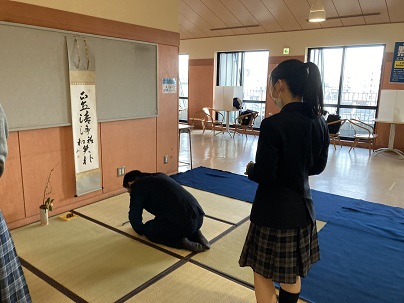

製作体験の後は呈茶があり、抹茶と和菓子をいただきました。京都で有名な千本玉壽軒ですが、金魚の絵柄が入った白あんの和菓子で以前から「金魚すくい」という銘で出されています。今日の紹介では「夏まつり」という銘だったのですが、銘の誤りか変わったのか気になるところです。最後に午前の部に参加した他校の茶道部と交流して、今日の講習会を終えました。